「寶貝,明天下午二點有空嗎?過來一起個吃飯?」

我點開訊息一看,腦中迅速算了算上次見面的時間——大概三個星期有了吧?揣測她的心情,應該又到了思念的週期。於是我敲敲手機螢幕上的鍵盤:好。

十年前,大約是我讀大二的時候,我們開始頻繁約會,每個月見一到兩次,一次差不多一頓飯加上一杯茶的時間。每一次,幾乎都是我去找她。從內湖到中山的路程不近不遠,搭公車往返約一個半小時。要與她見上一面,或為了讓她看看幾眼,就要花掉一個下午的晴雨。

這樣的模式持續好多年,我悉數公車一路行駛過的風景。還記得有一陣子見得很頻繁,當時我對這樣的儀式感到疲倦,答應得很勉強。有時在回家的公車上沒得坐,只得拉著手環隨著司機踩放油門的節奏搖擺,呆呆看北安路兩旁的行道樹稍縱即逝,不經意打盹,然後因為急煞而驚醒,發現車已經過了自強隧道。天色漸暗,美麗華的摩天輪點亮綠色燈條,宣告週末即將落幕。

這天,外頭飄著雨。我出門前緊盯公車動態,倒數五分鐘前匆匆出門,打傘在雨中快步奔走,及時趕上週末錯過只能再等一小時的公車。幸好,車上沒什麼人。我是週末難得的通勤族,可以獨佔兩個座位,安放躁動的情緒,也安放為我遮風避雨好幾年的藍色小摺,晾乾我們身上的滴滴答答。

車子開上民權大橋,橋上的視野特別開闊。左邊有彩虹河濱公園和兩座藍黃麥帥大橋,和信義區的 101 與幾座摩天大樓相對相依,再遠一點隱約可見木柵、新店、中和南方的山系連綿。往右邊看,基隆河向北蜿蜒而去,西有松山機場,東有內湖科學園區,商辦沿著堤頂大道林立,唯獨萬豪酒店和西華富邦顯得醒目,背後依著劍南山和層層疊起的大屯山群。

眼前所及,盡是臺北。這座被山河環繞的城市,說大不大,但想要見上一面,維繫一段感情,也不是件容易的事。

公車駛過民權東路、榮星花園、中山國小,晃晃蕩蕩四十分鐘,終於抵達目的地。下車時雨已經停了,我打電話給她,說我快到了,她好出門。我照慣例走到老地方等待,往往還是會等上五分鐘、十分鐘,才會看她匆匆走來,說不好意思因為什麼小事而耽擱,不免心生無奈、好氣而好笑,笑住得近的人果然最容易遲到。

雙城晴光商圈是我們口中的老地方,這裡有許多庶民美食。我們見面的第一句話,總是問對方想要吃什麼?選項不外乎街上的麻油雞、轉角的夜市牛排、巷子裡的咖哩飯,或晴光市場內的海鮮麵攤等等。因為時間有限,我們沒辦法跑得太遠,隨便挑一家便是,反正吃久了就那樣子。再怎麼美味的小吃,終究也會被日子給吃得平淡無奇。

「吃牛肉麵好了。」我說。

「我就知道你想吃牛肉麵!」她笑著回,說我們有某種心電感應。

我苦笑以對,心想這不過是她試圖拉近我倆間的說詞,真正的默契哪有這麼好培養。

吃飯時,她會跟我報備她的班表:什麼時候休假,什麼時候回老家,什麼時候和朋友去哪裡聚餐,還是去哪裡𨑨迌。早已聽過無數遍的我,其實都猜得到她會說些什麼,就只是靜靜地聽,稍微應和一下。

偶爾,她會秀出手機裡和朋友出遊的合照,與我分享她難得的快樂。我看她喜歡比 YA 和俏皮的動作,看上去怪可愛。都幾歲的人了,不知怎麼地,她看上去還是最年輕的那個少女。

例行話題結束後,安靜隨之而來。很長一段時間,我們就這樣陷入無語,默默地陪伴彼此,各自動用碗筷,幫對方夾菜,盛涼水,拿面紙。我很少聊自己,因為長年累積的空白,讓我不知道該從何聊起,以至於她幾乎對我毫無知悉——不清楚我讀的科系,不清楚我在哪裡工作,不清楚我交了哪些朋友,甚至不知道我現在住在哪裡。而她似乎出於好意,不過分問候和探索,只說身體要照顧好,別太累,多休息,說些我也會對她說的關心。

飯後,我們會去附近的飲料店或咖啡店,買杯手搖或咖啡,拎著走到附近的公園坐下,然後隨意漫聊,聊那些一再重複、相似的東西,有時候聊到不知道要說什麼,就乾脆什麼都不說。我便抬頭仰望,看公園裡的大樹長進天空。

有時樹梢的葉片看上去嫩綠得很,伴著暖陽相送,有時則光禿禿一片,在厚厚的雲層背景下顯得形單影隻,灰濛濛為寒流蓋上幾分蕭瑟。春夏秋冬,她的世界好似鎖進了這塊小小的雙城街區,二十多年如一日,沒有什麼變化,而我們互動一如往常,說穿了也沒什麼改變,遑論進展。

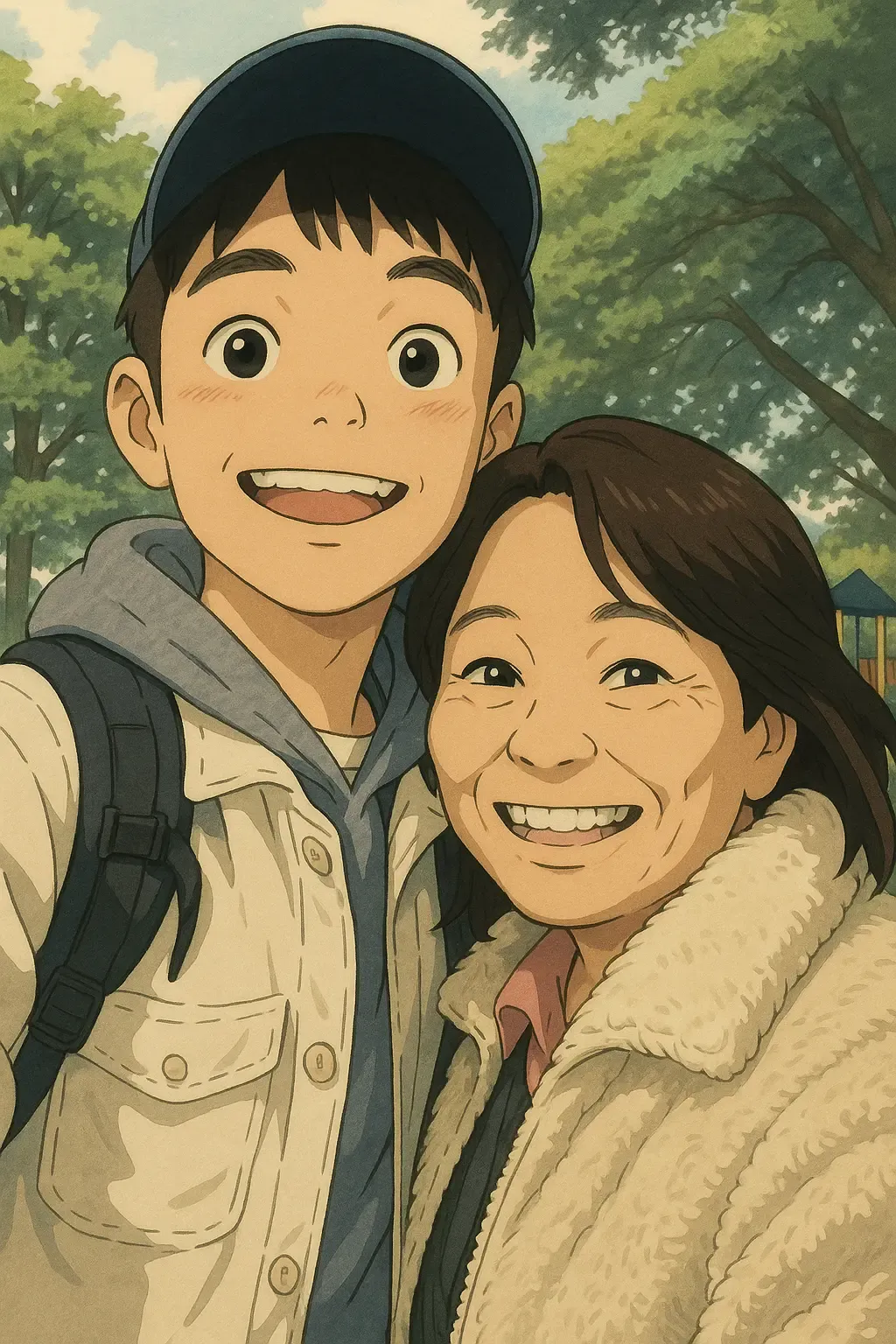

離開前,她嚷嚷著要拍幾張照片留念,這也是我們每次約會結束前最後一件事。

「有什麼好拍的?上次見面才拍過。」三個禮拜前後的我們,根本沒什麼差別。

「每一次都要拍啊!每一次都不一樣。」她堅持。

我隨性擺出招牌笑臉,按了按快門。一張、兩張、三張,語帶不耐地說:「好了。」

她說哪夠,再兩張。她才心滿意足地笑了。

以前,她會送我到公車站,目送我上車。現在,我送她到公司,看她走進門。她進門前總會再回頭看我一眼,留下淺淺的微笑,我也笑著揮揮手說再見。別過身子,就是屬於我自己的時間。有時,我會像洩氣的氣球,覺得鬆了一口氣,終於又完成了一趟「任務」。

我隻身走回雙城街,回到方才和她一起待著的公園。傍晚時分開始起風,風吹過樹梢,葉聲沙沙作響。

我想到那句俗濫的說詞:「 樹欲靜而風不止 ,子欲養而親不待。」

可笑的是,當我想像她不在的時候,我不確定我會不會後悔。

這些年來,有好幾個夜晚,我陷入長考,這樣的互動是不是已經流於形式?

她長年缺席我的童年,我早己習慣沒有她在身邊的生活。坦白說,我並不需要她的陪伴。我們維持這樣的互動方式,其實是我時而願意、時而勉強地盡一個身為兒女的義務。倘若在一個健康的原生家庭下長大是每一個小孩理應擁有的「權利」,那麼,始終對此抱憾的我,如今還需要盡陪伴的「義務」嗎?

還是,我允許擁有任性的權利,能冷漠地拒絕來自她和他的任何要求與期待?面對不成熟的父母,小孩是不是非得學著更早熟、懂事,寬容地面對這般疏離,才有辦法讓這一切試圖會到正軌,繼續往後的日子?

「寶貝晚安。」

幾乎每晚睡前,她都會傳來這段文字,好像我的手機設定了自動通知。既然每天晚上都要傳一樣的句子,交給電腦自動發送就好了。有一段日子,我看了很厭煩,對我們之間陌生又熟悉的距離感到煎熬,像一道深深纏繞在骨子裡的枷鎖,永遠無法掙脫。我渴望那種能和父母共享生活經驗而自然相處的狀態,而現實是,破碎的情感讓我們要靠近彼此都很艱難。我不知道該怎麼做,而她也不知道該怎麼做。

不,我知道她一直都在盡力彌補。

「外面在下雨,下午出門要帶一件薄外套,愛你哦。」

「感冒有比較好嗎?今天辛苦你了,工作還順利嗎?」

「保持好心情去面試,媽媽相信你可以的。加油!加油!」

就是因為知道她已經做了她所能做到的,我才會感到心疼,同時對自己的苛刻感到愧疚與不滿。她表達愛的方式就像她的人生——身為家中長女,下面好幾個弟妹,初中畢業後沒能繼續升學,北上打拼,做不了什麼白領工作,只好在一間餐廳端盤子,一端就是二十幾年。那麼單純、平凡,甚至小小的不太起眼。

哪像我,高中唸第一志願,大學進到第一學府,讀了一些書,認識好多各式各樣的厲害人物,幸運地拓展有別於她所能理解的視野和價值觀。我不小心翻轉了出身,她仍然停留在原本的階級。我的世界好大好大,她的世界很小很小。不知不覺,彼此距離愈來愈遠。殘酷的是,我一直用我的世界標準來衡量她、評斷她、要求她。

「你怎麼能這樣?」我質問我自己。

「我為什麼不能這樣?」童年的小孩蜷縮在角落理直氣壯地回應。

「她怎麼有辦法?」依然是我。

「我理解她沒有辦法……」我自問自答。

有時候我會想,如果努力翻轉階級的結果是離她愈來愈遠,早知道我就不要那麼努力了。留在她的世界,會不會比較靠近她一點點?

或許,她對我的愛從來沒有遲到過,從我咕咕落地的那一天就開始了,存在那些我們長年分居的日思夜寐裡,這十幾年來每一次見面的每一張合照,以及反覆問候的陌生晚安中,一直都這麼準時。只是,我們所處的世界不同,對彼此的愛因此有了時差。

「媽媽最愛你了。」

我知道。儘管辛苦,我還是會試著克服時差去愛妳。